重庆之后,武汉也晋级了

继重庆之后,武汉也顺利拿下了2018年中央定调的“国家物流枢纽布局和建设规划”规划中5张物流枢纽王牌。

不久前,国家发改委发布了2025年《新一批国家物流枢纽建设名单》,也是2019年发布第一批次以来的第七个批次。

其中文件的标题便加上了武汉。批复的30个国家物流枢纽名单,涵盖陆港型、生产服务型、商贸服务型、边境口岸型、空港型、港口型物流枢纽,涉及29个城市,分别是(排名不分先后):北京、天津、廊坊、太原、巴彦淖尔、沈阳、大连、长春、哈尔滨、绥化、南京、南通、台州、宁波、合肥、马鞍山、平潭(福州)、萍乡、周口、武汉、长沙、广州、南宁、成都、贵阳、玉溪、兰州、银川、乌鲁木齐。

早在2018年,国家就发布了“国家物流枢纽布局和建设规划”,对各城市的物流枢纽做出顶层设计。当时的规划是:1、到2020年,布局建设30个左右辐射带动能力较强的国家物流枢纽,形成国家物流枢纽网络基本框架。2、到2025年,布局建设150个左右国家物流枢纽,推动全社会物流总费用与GDP 的比率下降至12%左右。之所以要打造150个物流枢纽,旨在应对全球越来越不稳定的地缘局势。

2020年8月份中央召开的重要会议上,明确提到:

1、当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大,我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2、坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,牢牢把握扩大内需这个战略基点,大力保护和激发市场主体活力,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务。

两点其实可以汇成一句话:在继续扩大开放和改革的大背景下,同时打通国内消费市场,增加国内市场的权重。

2025年4月份,中美新一轮贸易攻防开始,增加国内市场的权重显得更为迫切。面对这个秩序撕裂的世界,我们既要进一步放开市场,拥抱世界,同时也要未雨绸缪,做大做强国内市场,提升国内需求的占比,防患未然。这便是打造150多个物流枢纽的重要目的之一。

随着《新一批国家物流枢纽建设名单》公布,武汉也拿下了空港型、港口型、生产服务型、商贸服务型、陆港型五大枢纽头衔。

结合中央规划完整名单,除了重庆、武汉已享有五大枢纽头衔外,南京未来也将享有,全国唯三。2025年2月份国家发改委发布了《国家物流枢纽布局优化调整方案》,提到:按照“结合实际、动态调整、有进有退”的原则,新增廊坊商贸服务型、常州生产服务型等26个国家物流枢纽,对部分国家物流枢纽规划布局进行优化调整。

其中的“优化”杭州、郑州、南昌、石家庄等城市。郑州原本坐拥4个类型的物流枢纽,调整之后只占了两个。杭州4个变1个,南昌3个变1个,石家庄3个变2个,北京则增加了1个,等等。调整之后多余的席位,给到了更多的普通地级市,旨在雨露均沾。

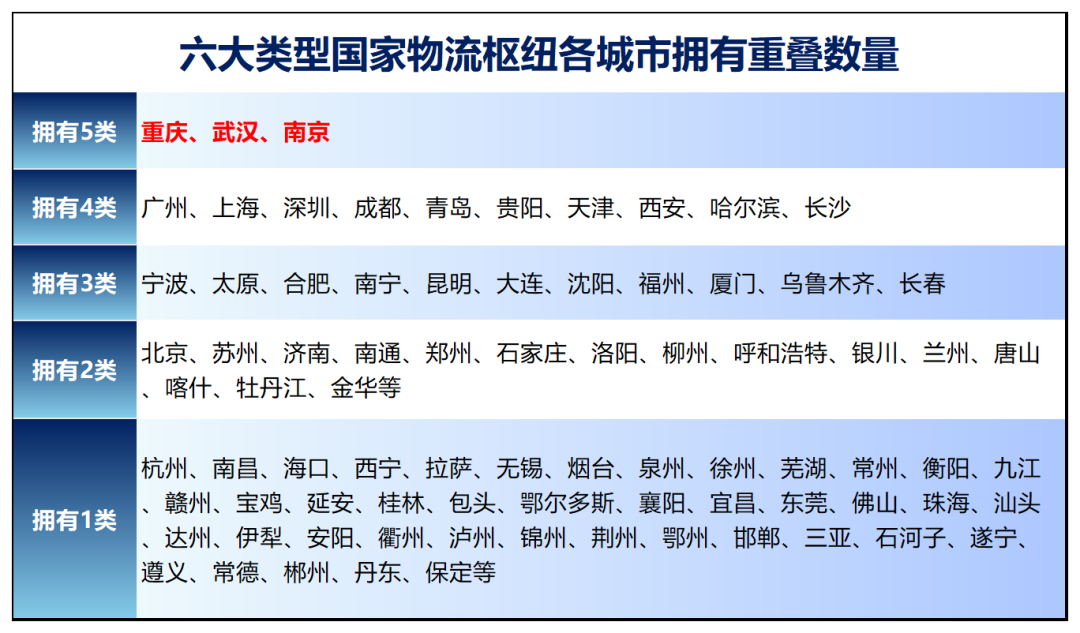

涵盖城市也从原先的150多个扩展到220多个:来源:国家发改委在国家钦定的220多个六大类型国家物流枢纽中。

武汉、南京、重庆既是陆港型国家物流枢纽,又是港口型、空港型、生产服务型、商贸服务型国家物流枢纽,除了不是陆上边境口岸型,其他全部都是。以此来看,武汉、重庆、南京三座城市是当之无愧的枢纽之王。

此外,广州、上海、深圳、成都、青岛、贵阳、天津、西安、哈尔滨、长沙获得了四个类型的物流枢纽头衔。宁波、太原、合肥、南宁、昆明、大连、沈阳、福州、厦门、乌鲁木齐、长春获得了三个类型的物流枢纽头衔。

郑州、济南、石家庄、呼和浩特、银川、兰州这些省会与首府,以及北京获得了两类物流枢纽。杭州、南昌、海口、西宁、拉萨更是只获得了1个。

制图:城市财经;资料来源:国家发改委官网

制图:城市财经;资料来源:国家发改委官网

各城市具体的拥有的物流枢纽类型数量,如下图表格所整理。除了国家物流枢纽建设名单位居头部外,2023年国家发改委公布的设立的102个现代流通战略支点城市,重庆、武汉、南京同样位居第一梯队。

制图:城市财经;资料来源:国家发改委官网

2023年8月,国家发展改革委会同自然资源部、交通运输部、商务部、市场监管总局印发《关于布局建设现代流通战略支点城市的通知》。

这份文件,综合考虑城市资源禀赋、发展基础、比较优势、未来潜力,将全国102个城市纳入布局建设范围,覆盖全国31个省区市以及新疆生产建设兵团。

102个城市分为三个层级:第一层级综合型流通支点城市:北京、天津、唐山-秦皇岛、大连、上海、南京、苏州、连云港-徐州-淮安、杭州、宁波-舟山、厦门、南昌-九江、济南、青岛、郑州、武汉、长沙-株洲-湘潭、广州、深圳、重庆、成都、昆明、西安、乌鲁木齐。

第二层级复合型流通支点城市:石家庄、太原、沈阳、营口、哈尔滨、大庆、合肥、芜湖、福州、潍坊、洛阳、怀化、岳阳、汕头-揭阳-潮州、湛江、钦州-北海-防城港、海口、宜宾-泸州、南充、贵阳、毕节、拉萨、兰州、酒泉-嘉峪关、西宁、格尔木、银川、伊犁(伊宁)、库尔勒。

第三层级功能型流通支点城市:廊坊、保定、大同、长治、临汾、呼和浩特、包头、乌兰察布、赤峰、锦州、长春、通化、延边(延吉)、佳木斯、齐齐哈尔、扬州、泰州、温州、金华、阜阳、安庆、泉州、三明、赣州、上饶、宜春、临沂、南阳、商丘、襄阳、宜昌、黄冈-鄂州-黄石、郴州、珠海、南宁、柳州、攀枝花、遵义、六盘水、玉溪、红河(蒙自)、大理、渭南、宝鸡、榆林、庆阳、中卫、喀什、石河子。

看完国家物流枢纽建设的完整名单,两个问号涌上心头:

第一,在这么重要的规划中,北京为何只有陆港型、空港型两个国家物流枢纽头衔,而同为一线城市的上海、广州、深圳都重叠了4个。

两个头衔还是在调整之后增加了一个陆港型枢纽头衔的结果。

2018年的完整名单北京没有陆港型枢纽,现在增加。主要是2021年京杭大运河北京段通航。没法承担港口型物流枢纽,2021年京杭大运河不知道为何增加了一个陆港型物流枢纽。

北京不是沿海,无法成为港口型物流枢纽。北京不是边关,不能成为陆上边境口岸型物流枢纽。北京经济的特色是科技与金融,所以不适合成为生产型服务枢纽。

其次,北京是首都,是全国政策、权力的核心枢纽,无需其他枢纽头衔来衬托,所以没必要和手底下的城市去争夺生产型和商贸服务型这些头衔。

第二,为何枢纽之王是重庆、武汉、南京,而不是其他城市?

这与这三座城市的地理位置和本身的特点有很大关系。

首先我们要明白,管理层打造220多个国家物流枢纽,是为内循环大战略服务的。有了这个前提,武汉和南京的脱颖而出,就不奇怪了。

论内陆枢纽,武汉很强,属于国内第一梯队,重庆、南京虽然也很强,并不是第一梯队。

最新梳理的数据显示,以高铁5小时内可直达城市为统计口径(注意,这里说的是高铁直达),郑州第一,5小时内高铁可直达123个城市,武汉第二,可直达119个城市。

南京5小时内高铁可直达99个城市。重庆只有55个。

论航空枢纽,南京、武汉都不够亮眼。

以2024年的单个机场旅客吞吐量来看,上海浦东第一,广州白云第二,北京首都第三,深圳宝安第四。

重庆第7,南京、武汉没能进前十。

以城市航空实力来看,拥有双大型民用运输机场的北京、上海、成都位居三甲,广州、深圳位列前五。重庆第六,武汉位列第十,南京位列第十二。

但是武汉、重庆、南京,是内陆城市中,内陆枢纽(高铁枢纽)、航空枢纽、水运枢纽综合优势最明显的城市。

其他城市,要么无法兼而有之,要么综合优势不够明显,注意我这里说的是综合优势。

比如上海,啥都有,长江还在这里入海,但不是内陆城市。深圳、广州亦是如此。重庆有的,成都似乎也都有,但唯有内河优势,成都没有。

郑州的似乎也都有,但黄河通航能力不足。

西安也是一样,虽然境内拥有多条黄河水系的支流,比如渭河、灞河、泾河、沣河等,但黄河水系的通航能力和长江水系无法相提并论。

长沙似乎也都有,但在武汉旁边,长沙无论航空、陆路还是水运,都不够突出。

所以说,重庆、武汉、南京能够成为国家物流枢纽之王,是天时地利人和的综合结果。

而能够获得此头衔,对于三座城市未来的城市争夺战,赢得了先机。

枢纽之王的本质是流量,流量的时代中,谁能成为流量引擎,谁就能赢得发展先机,或者说如虎添翼。(来源:城市财经)